株式会社一番大切なこと

私のコーチとして使命は、『苦悩に値する働く意味』の創出です。

地球は平らだと信じていたがために出帆しなかった船は、どれくらいあるだろう?

信じているものが見えるものを限定し、見えるものは打ち手を限定し、打ち手は当然のことながら、望でいる結果が手に入るかどうかを決定付けます。あなたは何を信じてビジネスしてる?

創業期の「言語化されない不安」と、自身のリーダーシップの限界を打破するため、約10年前に「すごい会議」を導入した首里石鹸。

同社を率いる緒方社長と屋宜取締役に、10年という長い歳月がもたらした組織とリーダーの変革、そしてそのリアルな軌跡について詳しく伺った。

インタビュアー:

まずは、すごい会議の大野コーチと出会われたキッカケからお伺いできますでしょうか。

緒方氏(代表取締役):

取引先である香川県のラブラボ社、前野さんからのご紹介がきっかけです。

実は私、当時から大橋禅太郎さんの著書「すごい会議」を持っておりまして、それを見よう見まねで自社で実践していました。

それで前野さんとの会話の中で、『実はうちの会社(ラブラボ社)も、すごい会議をやっているんですよ』と伺いまして、僕から前野さんに『ぜひ紹介してほしい』と即座にお願いしたと記憶しています。

インタビュアー:

導入は即決だったのですか?

緒方氏(代表取締役):

ええ、ほぼ即決でした。 ただ、迷いが全くなかったわけではありません。

当時の当社の年間利益に匹敵するほどの大きな投資でしたから、当然、二の足を踏みますよね。 ですが、最初にお試しで導入セッションを無償でやってくださったんです。

その時に、もう「惚れた」という感じですね。

インタビュアー:

「惚れた」というのは、やり方でしょうか。それとも大野コーチに?

緒方氏(代表取締役):

両方です。ただ、より強く惹かれたのは、事前に参加メンバーへ手紙を書くよう促したり、私自身に会議の目的を深く自問させたりという大野さんの人柄、その「お手前」に惚れました。

もともと自分で本を読んで、自分が大橋禅太郎さんの役割をやってもうまくいかなかった、という経験がありましたから、大野コーチの所作やお手前には痺れましたね。

あとは、会議に集中するための規律はもちろんですが、何よりフィットしたのは、ミッションステートメントを作る過程です。

私はチームをぐいぐい引っ張る「アカレンジャー」タイプではない。 むしろ参謀役の「アオレンジャー」でいたい。 その自己認識と、周囲からの「緒方はリーダーシップがある」という評価のギャップに、ずっと気持ち悪さを感じていました。

ですが、「すごい会議」は、私のような「アオレンジャー」でさえ、仲間の力を最大化することでリーダーシップを発揮できる構造だった。 これが、当社に、そして私自身に完璧に合致しました。

インタビュアー:

緒方社長は、本物との出会いから導入を決断されたわけですが、当時から参画されていた屋宜さんは、社長が「すごい会議を始めます」と宣言された時、率直にどう思われましたか?

屋宜氏(取締役):

『社長がまた何か始めたぞ』という感覚は、やはりありましたね。『何が始まるんだろう』と。

もちろん、大野コーチには無料の導入セッションの時から『あ、すごい人だな』と感じていましたし、人として尊敬できるという信頼感はありました。

それでもリアルに思ったのは『今、ただでさえ忙しいのに、このプロジェクトが入ってきたらどうなっちゃうんだろう…』という、タスクが増えることへの正直な不安でした。

ただ、その私の心境を見透かしたように、大野コーチから釘を刺されたんです。

『すごい会議は研修ではなく、ビジネスのど真ん中を扱う。だから、何か新しいタスクが“くっつけられた”という心象がある限り、ほぼ上手くいかない!』と。

その言葉で、これは単なる追加の仕事や会議ではない、そして研修でもないのだと、気持ちを切り替えるキッカケになりました。

インタビュアー:

一緒に参加された他の幹部やリーダーの方々からは、反発のようなものはありましたか?

屋宜氏(取締役):

反発はなかったですね。私たちの文化として、表立って反発するということはあまりなくて。 ただ、それは言葉に出ないだけで、行動として「やれていないこと」が増えていく。

それは、自分も含めて頭では理解していても、腹の底から納得しきれていない証拠だったんだと思います。皆、それぞれに悶々としたものを抱えていましたね。

インタビュアー:

その葛藤を抱えながらも参加し、振り返ってみて「すごい会議」を導入して一番良かったと感じる点は何でしょうか?

屋宜氏(取締役):

やっていくうちに一番良かったのは、みんなの「言語統一」ができたことですね。

例えば、良いアイデアには「プッシュしよう」と言ってみたり、誰かの意見にすぐ反対や否定をしないといったルールです。 発言するなら「質問・提案・リクエスト」の形でというような会議の「お手前」を一式教えていただきました。

それから、目標や目的がなぜ必要なのか、という意識の置き方も学びました。

インタビュアー:

一方で、「ただただしんどかった」ともおっしゃっていましたね。具体的には、どのような点に苦労されたのでしょうか。

屋宜氏(取締役):

はい、しんどかったです。最初の頃は、決められた役割やマイルストーンを『できていないからダメだ』という感覚に陥って、とても苦しかったですね。

それに、やっている最中は、正直スッキリすることが全くなくて、ずっと「モヤモヤ」しながら進んでいました。

でも、それもそのはずなんです。

というのも、大野コーチからは「もやもやしてもらわないとセッションしている意味がない。スッキリするのは、ただの予定調和だ」と、口説いくらいに言われていましたから。

『”こうすればいい”は所詮、過去の誰かのダウンロードに過ぎない。どうしたらいいか分からない、という混乱と混迷があって初めて、組織は創造的になれるんだ』と。

当時はその意味を本当には理解できていませんでしたが、今ならあの「モヤモヤ」こそが、新しい思考を生み出すために必要な、価値ある時間だったと分かります。

インタビュアー:

その「モヤモヤ」した状況は、どのように変化していったのでしょうか。

屋宜氏(取締役):

思考の転換ですね。『なんでできないんだろう』という思考から『どのようにしたらできるだろうか』へ、大野さんからいただいたフォーマットを通じて意識を変えることができました。

また、できていないことに対して個人を責めるのではなく、『同じ目標に向かう仲間として、どう手を差し伸べ合うか』という視点を持てたことも非常に大きな学びでした。

振り返れば、あの「モヤモヤ」した時間が、自分の視座を一段階引き上げてくれたのだと気づくことができましたね。

インタビュアー:

先ほど、屋宜さんから『モヤモヤした苦しい時期があった』というリアルなお話がありました。

当時の緒方社長は、その状況をどのように捉え、何が問題の本質だとお考えだったのでしょうか。

緒方氏(代表取締役):

今だからこそ客観的に語れますが、「すごい会議」を導入する以前の会議は、魂のない「報告会」そのものでした。

売上や進捗の報告はあっても、そこから生まれる「対策」が、どの山の頂上を目指すためのものなのかが誰にも分かっていなかった。

結果、『その対策は違うだろう』『いや、こちらのほうが正しい』という、目的を見失った対策の応酬になる。この不毛なやりとりは、私にとっても社員にとっても大きなストレスでした。

そして恥ずかしながら当時は、その原因は完全に社員のせいだと思っていました。

『なぜ、もっと的確な対策を考えられないんだ』と。自分に矢印が全く向いていなかったんです。

多くの経営者が陥る罠かもしれませんが、明確に言語化できない組織の停滞感を、社員の能力の問題に転嫁してしまっていました。

ですが、「すごい会議」を始め、大野コーチとの対話を重ねる中で、突きつけられたんです。『問題は、社員じゃない。自分だったんだ』と。

インタビュアー:

問題は、自分にあったという気づきですね。

緒方氏(代表取締役):

ええ。明確なミッションや目標、そして期日を打ち出し、チーム全員が同じ地図を持って戦える状況を作れていなかった。その全ての責任は、リーダーである私にあった。

痛みを伴う気づきでしたが、同時に、本当の意味で会社を変えるスタートラインに立てたと感じた瞬間でもありました。

インタビュアー:

その気づきは、社長が理想とされるリーダーシップの形にも影響を与えましたか?

緒方氏(代表取締役):

大きく与えましたね。

先ほどもお伝えしたように、私はカリスマ性で先頭を走る「アカレンジャー」ではなく、後方から仲間を支え、戦略を練る「アオレンジャー」でありたいとずっと思っていました。

そして、リーダーとは「アカレンジャー」でなければならない、という固定観念に縛られてもいた。

「すごい会議」は、そんな私に「アオレンジャー」のままでも、仲間の力を最大化することで勝利に導けるという新しいリーダーシップの形を提示してくれました。

自分の個性を殺すのではなく、活かすための構造とやり方がそこにはあった。これが、腹の底から納得できた瞬間でしたね。

インタビュアー:

毎月の「すごい会議」を、2ヶ月に1回に変更された理由についてお伺いしてもよろしいでしょうか。

緒方氏(代表取締役):

当時の私らは、毎月「すごい会議」をやると、前月のセッションの問いが解決しないまま、なんなら行動もできないまま次の月が来るような感じだったんですよね。

当初は3日間くらい連日会議をやっていて、参加人数もいたので業務が止まってしまうこともあり、費用面と運営面で2ヶ月1回にしてもらったという経緯があります。

インタビュアー:

その後、チームでのセッションが8年ほど空いたわけですが、今でも当時導入していた「すごい会議」の恩恵は続いていますか?

緒方氏(代表取締役):

いや、それが「すごい会議」を導入してた当時から人材が大きく変わってるんですよね。なので、かつて共にで学んだ「共通言語」というものが少しづつ薄れている感はあります。

例えば、ゴールからマイルストーンを置いていこうとか、『どうしてできないか?』ではなく『どうしたらできるか?』で考えよう、といった思考の型ですね。

その共通言語が薄いメンバーが今のトップマネジメントにはいるので、ちょうど今、考え方の統一化のためにまた「すごい会議」が必要かなと感じています。

インタビュアー:

その「共通言語」を、今度は社長ご自身が中心となって、外部のコーチなしで組織に再インストールすることは難しいのでしょうか?

緒方氏(代表取締役):

う〜ん……難しいですね。

社外にいながら、社内にいる人たち以上に我々の成長を期待してくれている存在がいることで、全く違う角度の質問が飛んでくるんですよね。問いが、全然違うんです。

もちろん、これは大野コーチの人柄だからという部分も大きいですが、社内の人間だけでこの役割を担うのは、現実的に難しいだろうと感じています。

インタビュアー:

最近、個人コーチングも受けられたと伺いました。チーム全体の課題だけでなく、緒方社長ご自身のより高次の課題解決においても、外部の視点は活用されているのでしょうか。

緒方氏(代表取締役):

そうですね。

恥ずかしながら、会社が成長する中で自分が部下を「兵隊」のように、つまり自分にとって都合のいい人間を「いい人」だと見なしてしまっているのではないか・・・と感じるタイミングがあったんです。

その意識を改めたい、という気持ちが一番強かったですね。

インタビュアー:

その個人コーチングを通じて、どのような気づきが得られましたか?

緒方氏(代表取締役):

『この事業を通じて自分は何がしたいのか?』と問われた時、もちろん『世の中を良くしたい』という想いはあるのですが、もっと根源的な部分で『自分自身が徳を積める人生でありたい』のだと気づけた。その気付きは、非常に大きかったですね。

インタビュアー:

なるほど。チームの共通言語づくりから、ご自身の在り方まで、様々な局面でコーチングが機能しているのですね。

緒方氏(代表取締役):

そうですね。特に私は『こういうことをしたい』という想いはあっても、『なぜそう思うのか』を言語化するのが苦手で、それを大野コーチに手伝ってもらっています。

大野コーチは、答えをくれるわけではなく、対話の中でうまく引き出してくれて、自分がレベルアップすると、問いの難易度も上がってきます。

『事業のためか、自分のためか、沖縄のためか…優先順位はどこだろう?』と、自分一人では最適解が見つけられない時があり、そういう高次の問いを投げかけると、大野コーチとの対話の中で答えがこの世に現れるんですよね。

インタビュアー:

企業の理念を、日々の業務にまで浸透させるのは非常に難しい課題です。

御社では、その哲学を具体的な行動へと繋げるために、何か具体的な仕組みはございますか?

緒方氏(代表取締役):

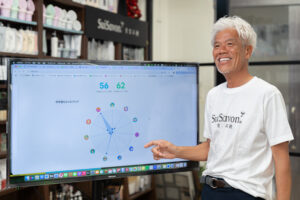

「カバス」という、従業員同士が褒め合う仕組みがあります 。

全従業員がアクセスできるサイトで、例えば同僚に『NICEです!』と送ると、その瞬間に相手の元へ褒められた内容が飛んでいくようになっています。

このシステムがあることで、自分がどんな点で評価されているのか、逆に何が足りないのかが可視化されるので、自分が送ったバッジの傾向を見て『当たり前の親切に感謝を伝えられていないな』といった自身の偏りに気づくこともできます。

そして年間アワードでは、最も多くバッジを「もらった人」だけでなく、最も多く「贈った人」も表彰している点です 。 やはり、よくもらう人はよく贈る人なんですよ。

ですので、文化を循環させる「与える側」を称賛することが、とても大事だと考えています。

インタビュアー:

その「与える」文化を支える、根底にある御社の思想について、詳しくお聞かせいただけますでしょうか。

緒方氏(代表取締役):

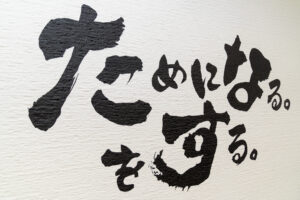

私たちは「ためになる。をする。」という理念を掲げていて、それが好きで入社してくれる人が多いんです。この言葉の原点は、私のおばあちゃんです。

幼い頃、托鉢(たくはつ)のお坊さんにお金を渡した祖母が、深々と『ありがとうございます』とお礼を言う姿を見ました。

子供心に『なんでお金を渡したおばあちゃんがお礼を言うの?』と尋ねると『人は人に施しを与えた時に初めて豊かさと幸せを得るんだよ』と教えてくれたんです。

この原体験こそが当社の理念の核であり、私は入社時のイズム研修で必ずこの話を全従業員に共有しています。

私たちが目指す「ためになる。をする。」本質は、単に困っている人に手を貸す「手助け」するのではなく、本人さえ気づいていない願いを後押しすることこそが「ためになる」ではないかと伝えています。

この哲学に共感してくれるからこそ、社員は自発的に「与える」側になろうとしてくれるのだと思います。

もちろん根底には、人のために尽くすことを喜びとする、この沖縄という土地が持つ風土の力も大きいと感じています。

インタビュアー:

会社として、あるいは緒方社長ご個人として、これから目指すべき中長期的な目標についてお聞かせください。

緒方氏(代表取締役):

私自身は、内在的に「やればできる」という感覚を、パートさんも含めた全従業員が持てるようにするにはどうしたらいいだろうと考えています。シンプルに、その一択ですね。

「首里石鹸」という事業がここまで来れたのも、そうなると思ったからなれた。『やればできる!』と全員が思える状況をつくるのは、なかなかスケールがデカいな、と。

インタビュアー:

その壮大な思想を実現するための、具体的なロードマップについてお聞かせいただけますでしょうか。

緒方氏(代表取締役):

今は、日本国内はもちろん、アジアやヨーロッパを始め、世界のどこでも首里石鹸と触れられる場所をつくることです。

同時に、沖縄発世界ブランドに相応しい働く環境を提供すること。例えば、業界平均120%以上の給与水準の実現などです。

海外展開は、私自身が60歳で事業から一線を引くまでの7年間で加速させます。

特に、一番難易度の高いと言われるヨーロッパ、フランスに「首里石鹸」の拠点を築きたい。 あとは、「村づくり」も60歳までに作れれば、『よっしゃ!』かな、と。

インタビュアー:

「村づくり」という構想が非常にユニークですが、これはどのようなことをイメージされているのでしょうか。

緒方氏(代表取締役):

沖縄に来た人たちが『こんなに素敵な場所はない』と感じてもらい、同時に迎える側の我々も『こんなに幸せな仕事はない』と思えること。

それが結果的に、沖縄県や日本にとって、とてもいいビジネスモデルになると考えています。 近江商人の言う「三方よし」の一つの形が「村」ですね。

この村では、宿泊施設や農業体験があり、そこで育った植物からスキンケア製品やパン、泡盛まで生まれる。 沖縄を五感で感じてもらえるような場所があったらいいな、と構想を練っています。

インタビュアー:

緒方社長が壮大な未来を描かれる一方で、そのビジョンを現場で実現していく役割を担う屋宜取締役は、どのような未来を描いていらっしゃいますか?

屋宜氏(取締役):

私は、「沖縄で人が一番集まる会社」にしたい、という想いがずっと軸としてあります。 そして、この「首里石鹸」というブランドを100年先まで持続させることですね。

正直に言うと、緒方のこのビジョンがありながらも、私はちょっと足元を見過ぎる癖があって…。

なので、彼の壮大なビジョンの中で、どこの部分を私が最大化させていくか、ということを常に考えています。

なぜなら、私の視座が低いままだと、緒方との間に乖離が生まれ、組織のボトルネックになってしまう。ですから、まずは自分の課題解決からなんです。

そして、セールスチームを預かる立場として、集ってくれる皆を豊かにするために、まずは足元の課題である海外店舗の展開を成功させることが、今の私の使命だと考えています。

インタビュアー:

最後に、お二人にとって伴走されてきた大野コーチは、一言で表すとどのような存在でしょうか?

緒方氏(代表取締役):

親以上に、私の成長を期待してくれている人ですね。

コーチとは何かと尋ねたとき、『対象者以上にその人の成長を願う存在だ』と教わったことがありますが、大野コーチはまさにそれを体現されている。私以上に、私の可能性を信じてくれている方です。

屋宜氏(取締役):

私も緒方と全く同じ感覚です。会社の事業、そして私個人の成長を誰よりも信じてくださる方ですね。

以前、大野コーチから『エネルギーチャージできる人を何人か見つけなさい』と言われたのですが、その一人が、まさに大野コーチご本人です。ちなみに、もう一人は緒方ですね。

緒方氏(代表取締役):

あら、そうなんだ。その割には、よく不貞腐れるんですよね笑。

屋宜氏(取締役):

そうなんですよ笑。よく二人でバチバチにやり合うんです。でも、私にとって緒方もエネルギーチャージできる大切な一人です。

インタビュアー:

お二人とも、深く大野コーチを信頼されているのですね。その信頼の源泉は、どこにあるのでしょうか。

緒方氏(代表取締役):

昔、三日三晩一緒に寝泊まりしたことがあるんです。人って、長い時間一緒にいると、仕事とはいえ嫌な部分が見えるじゃないですか。

ですが、大野コーチにはそれが全くない。こちらが赤ちゃんかのように常に見守られているような、それでいて心地よい距離感。

決して迎合はしないし、否定もしない。でも、賞賛もしない。『あ、本物ってこういうことなんだな』と感じましたね。

屋宜氏(取締役):

本当に、表面的な付き合いをしない方ですよね。とても深く関わってくださいます。

インタビュアー:

では、その大野コーチの「すごい会議」を、どのような企業に推薦したいとお考えですか?

緒方氏(代表取締役):

目先の費用対効果だけで物事を判断するのではなく、「事業を本質で捉えている経営者」にこそ紹介したいですね。

屋宜氏(取締役):

私は、同じ志を持つ沖縄の企業です。

「世界のための沖縄になる」という私たちのビジョンのように、沖縄に根ざし、沖縄から世界を目指す。そうした気概のある企業には、ぜひこの価値を体験してほしいです。

インタビュアー:

本日は、貴重なお話しありがとうございました。

結論(まとめ)

緒方氏と「首里石鹸」の歩みは、企業成長とは、経営者自身の内面的な進化と分かち難く結びついているという事実を雄弁に物語る。

かつての年間利益に匹敵するほどの投資決断、そして「問題は社員じゃない、自分だった」という痛みを伴う自己変革。

それらを経てなお、8年という空白期間の後に「外部の問い」の必要性を再認識する姿は、組織のトップが誰よりも謙虚に、そして永続的に学び続けなければならないという、経営の厳しい真実を示唆している。

祖母の教え「ためになる。をする。」を企業理念の核に据え、「世界のための沖縄になる」という壮大なビジョンを掲げる同社の挑戦は、読者である経営者たちに問う。

真のリーダーシップとは、答えを与えることではなく、自らを含む全ての人の可能性を信じ、本質的な「問い」を投げ続ける、その姿勢そのものではないだろうか。

私のコーチとして使命は、『苦悩に値する働く意味』の創出です。

地球は平らだと信じていたがために出帆しなかった船は、どれくらいあるだろう?

信じているものが見えるものを限定し、見えるものは打ち手を限定し、打ち手は当然のことながら、望でいる結果が手に入るかどうかを決定付けます。あなたは何を信じてビジネスしてる?